中国建筑建材产品脱碳之路

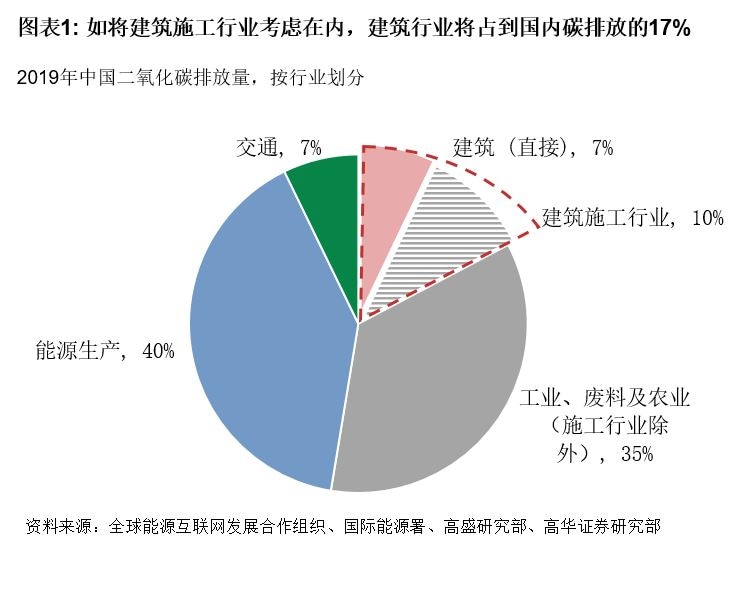

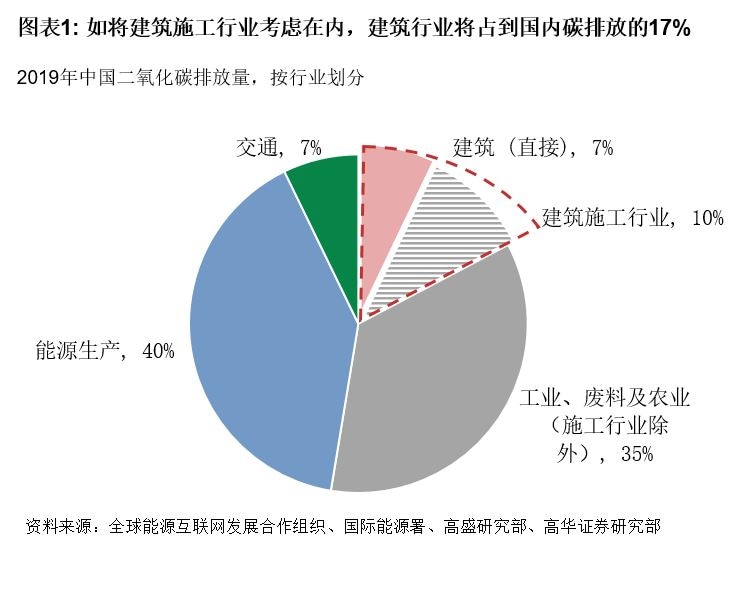

在中国向着未来四十年净零碳排放目标迈进的开篇之年,高盛研究部认为建筑行业是中国脱碳的关键组成部分。来自建筑行业或建筑运营阶段的直接碳排放占到中国碳排放总量的7%,如果将建筑施工行业(包括建材生产和现场施工)计入在内,则所占碳排放比例将攀升至17%。过去十年,受建设需求迅猛增长推动,中国建筑行业的总排放量年均复合增长5%。按照目前的趋势,建筑行业二氧化碳总排放量仍可能以1.7%的年均复合增速增加,到2030年达到21亿吨(较2020年高19%),并且很可能到2040年才会达峰。

由于建筑能耗约占欧盟能源消耗总量的40%,《欧盟绿色协议》重点推广节能和适应气候变化建筑,将建筑设计与循环经济和提高数字化水平相结合。拿中国与《欧盟绿色协议》交叉比对,要提升建筑能效,需要大举投入资金,比如加速更换供暖系统并将房屋改造速度提升一倍。此外,高盛研究部认为中国建筑行业在建筑生命周期的开始就应提供更容易负担的低碳解决方案,因为在城镇化趋势持续、住房拥有率上升以及非住宅领域新一轮基建潮的支撑下,建筑市场新增需求在可预见的未来或将保持稳健。

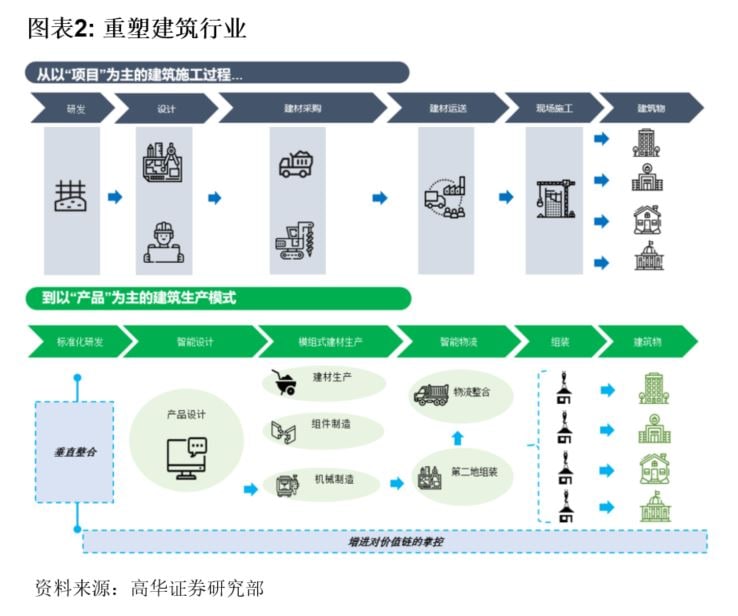

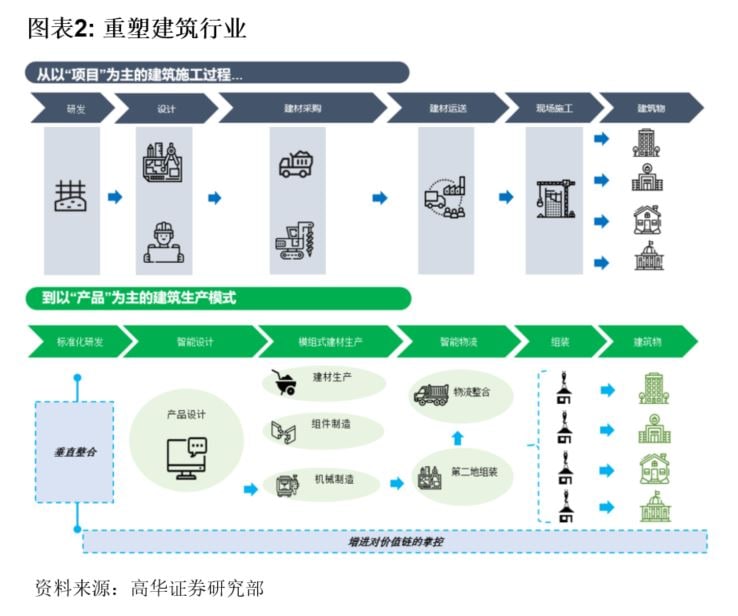

高盛研究部认为目前分散的建筑业将向标准化、统一化和集成化转型,且以下四大发展趋势将在未来十年重塑这一传统行业:(1) 通过现代化施工过程及新材料实现脱碳;(2) 通过从基于项目转向基于产品实现工业化;(3) 通过价值链控制实现整合;(4) 通过新技术实现数字化。

我们估算,在钢结构(与现场浇筑混凝土相比,施工过程的排放更低)、瓷砖(改进材料生产的工艺流程)和建筑玻璃行业(提高建筑运营阶段节能玻璃的使用率)更广泛采用创新解决方案形成的合力可能帮助补足15%的减排缺口,从而确保中国在2030年前实现碳达峰。总的来看,这三个行业隐含人民币1.4万亿元的碳减排成本,相当于中国首个十年潜在年度脱碳成本的10%。

重塑建筑行业的四大趋势

建筑业包括房地产、基础设施和工业结构,是中国经济中GDP贡献最大的产业。高盛研究部认为以下变化趋势将在未来十年重塑这一传统行业:

趋势#1:通过现代化建筑流程和新材料实现脱碳

全球对碳减排的关注给建筑行业减排带来了越来越大的压力。2019年在全球范围内,建筑维护及施工直接和间接贡献了最终能源消耗量的35%以及温室气体排放的38%,其中10%来自施工流程,而中国排名第一。为实现政府承诺的碳中和目标,中国的建筑建材行业需要更加绿色环保。具体包括:

(1) 施工流程的现代化,降低能耗(能源/水资源消耗、碳排放、粉尘、噪音和废弃物也是重要因素)。例如,与传统的施工流程相比,装配式建筑的优势在于施工前设计,所有构件在工厂预制完成,并运输到施工现场安装,从而节省劳动力、材料和耗电量(图表 2);

(2) 建材向一体化和环保转型。 例如,与水泥相比,在建筑中增加采用钢材以及重量更轻、更耐用、更适合在工地外标准化批量预制、现场组装耗时更短、运营过程中能效更高以及更易回收利用的其他材料,从而尽量减少碳足迹(图表 2)。

趋势#2:通过从基于项目转向基于产品实现工业化

过去,项目施工所遇到的问题包括:设计和规划的标准化程度低、重型构件的物流和调配难度大、复杂项目数量多,所以与许多其他行业相比,施工现场的劳动效率和数字化应用均较低。因此,中国的建筑行业和承包商市场依然分散,大多以具体项目为中心。

为了应对严重的劳动力短缺(随着中国人口出生率下降以及老龄化,建筑工人数量自2014年以

来处于下降趋势),高盛研究部预计建筑工业化进程将加快,通过有机整合场外工厂生产模块化

产品和标准化构件、协调物流规划和交付安排以及现场高效安装,将有更多项目将被打造为标准化产品加上一定的个性化设计。总之,我们预计未来建筑将向着更类似于流水线生产的方向转型。

趋势#3:通过价值链控制实现整合

由于建筑行业属于劳动密集型产业且生产率偏低,在过去数十年一直存在着规模小、效率低的建筑生产商和承包商,但随着行业逐步转向以产品为中心的建筑方式,以及由此带来的产业链标准化和一体化程度提升(更强调设计和工程、工厂预制、供应链管理和现场装配),将推动建筑行业加速整合。

高盛研究部预计建筑公司将通过垂直整合、合作以及协作型合约等方式加速规模及市场份额扩张,从而巩固在各自领域的领军地位及拓展在整个价值链的全面解决方案制定能力。

趋势#4:通过新技术实现数字化

数字化技术可支持更密切合作及更强的价值链控制,推动建筑项目生命周期内的决策在更大程度上由数据驱动。具体来说,公司纷纷采用建筑信息模型 (BIM)、高级分析和算法、数字化采购系统以及供应链管理,以减少摩擦、填补信息缺口以及带动更多创新。例如:(i) BIM技术有助于精简设计、建模、计算和绘图流程,可以通过更加精细化的设计节约大量成本,辅助质量验收及实现项目透明化管理;(ii) 依托BIM,工程算量几乎可以自动展开,因为材料类型、数量及价格均已计入模型。新兴数字化平台可直接将预制构件的BIM设计信息导入工厂的中央控制系统并传输至生产线。

Our signature newsletter with insights and analysis from across the firm

By submitting this information, you agree that the information you are providing is subject to Goldman Sachs’ privacy policy and Terms of Use. You consent to receive our newsletter via email.